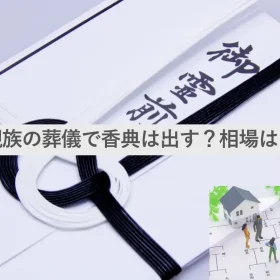

「親族の葬儀では香典を出すの?」

「身内だから必要ないのでは?」

近年は家族葬が増え、家族や親しい親族だけで葬儀を行うケースが増えています。

その影響から「どの範囲まで香典を出すのか」「身内同士でも香典は必要なのか」といった悩みも増えています。

実際、喪主を務める人との関係性(喪主が自分の親・同居していた家族・兄弟姉妹・義理の親族など)によって対応が異なるため、正しい判断ができるのかどうか、自信が持てない方も多くいます。

また、香典の金額相場についても、「両親にはいくら包む?」「義理の父母はどうすれば?」といった具体的な疑問が多く寄せられています。

インターネット上にはさまざまな情報がありますが、親族の立場や関係性によって正解が異なるため、単純に金額だけを参考にするとトラブルになることもあります。

本記事では、親族の葬儀における香典の基本マナーと、関係性別の金額相場をわかりやすく解説します。

さらに、「香典辞退時の対応」や「香典以外のマナー」など、多くの方が知りたいけれど意外と知られていないポイントも紹介します。

「親戚だからこそ失礼のない対応をしたい」「正しい金額やマナーを知っておきたい」という方に、安心して読んでいただける内容ですので、親族の葬儀の香典を準備する前にご一読ください。

目次

親族の葬儀では香典を出す?基本マナーを解説

親族の葬儀では、「香典を出すのが当たり前」と思う人もいれば、「身内だから必要ない」と考える人もいますが、実際には、葬儀への参列状況や親族間の取り決め、また、自分が喪主側なのか、参列者側なのかという立場の違い等によって、対応が異なります。

そもそも香典とは?意味と目的をおさらい

香典とは、故人の冥福を祈り、遺族の経済的な負担を軽くするためにお供えするお金のことです。

本来は「お供え物」の意味であり、親しい間柄であっても、故人を想う気持ちを形にするという点で、香典を包むのが一般的です。

「香典を出さない」ケース|喪主・同居家族など

状況や立場によっては香典を出さないケースもあります。たとえば、喪主本人や、その配偶者・同居家族など、葬儀費用を直接負担している立場の人は、香典を包む必要はありません。

また、親族間で「香典はお互いなしにしよう」と事前に決めている場合や、香典辞退が明示されている場合も同様です。

迷ったら「故人や喪主との関係性」で判断を

香典を出すか迷ったときは、故人との関係の深さと、喪主との付き合いの程度の両方を基準に考えると判断しやすくなります。

たとえば、故人がいとこで、喪主がその配偶者という場合などは、ふだんどの程度交流があるかによって対応が変わります。

家族ぐるみで親しくしていたなら香典を包むのが自然ですし、長く会っていない場合や関係が遠い場合は、ほかの親族に相談してから判断すると安心です。

関係性別|親族の葬儀における香典相場一覧

香典の金額は、故人との関係の深さや、自分の年齢、経済状況などによって変わります。特に親族間では、「相場より少なすぎても多すぎても気まずい」と感じる人が多く、判断が難しいところです。ここでは、親族の関係性別に一般的な相場を紹介します。

関係性別の香典相場一覧表

| 関係性 | 相場の目安 | 補足 |

| 両親・義両親 | 5万~10万円 | 感謝の気持ちを込めて。 |

| 兄弟姉妹・義兄弟姉妹 | 3万~5万円 | 学生の場合は1万円でも問題なし。 |

| 祖父母 | 1万~3万円 | 同居していた場合は包まないケースもあり。 |

| おじ・おば | 1万~3万円 | 親と連名で出す場合もあり。 |

| 甥・姪・いとこ | 5千円~1万円 | 付き合いの深さに応じて調整。 |

香典の金額は地域によって多少の差があり、上記は一般的な目安となります。

関東や東北などではやや高めに包む傾向がありますが、関西・九州方面では「金額が多すぎると相手に気を遣わせる」として控えめにする地域もあります。

親族内で「多い・少ない」の差が目立つと気まずさを感じるという場合は、事前に他の親族と可能な範囲で相談して、金額のバランスを取るのも良いでしょう。

香典を包む際は、のし袋の表書きやお札の向きにも気を配りましょう。

こうした細やかな配慮が「きちんと弔意を示している」という印象につながります。

詳しい香典のマナーについては本記事内【香典のマナー|渡し方・表書き・タイミング】でご紹介していますのでご参照ください。

次項では、故人との関係性別の香典相場と考え方を詳しく紹介します。

両親・義両親への香典相場

最も近しい関係である両親への香典は、5万円~10万円が一般的な目安です。

社会人として独立している子どもであれば、喪主や葬儀費用を負担する役割を担うこともありますが、香典として包む場合は感謝と弔意を込めてしっかりと包みましょう。

夫婦連名で包む場合も5万円~10万円程度が目安です。親族間で足並みをそろえることを意識し、金額に迷った場合は兄弟姉妹に相談すると安心です。

兄弟・姉妹・義兄弟姉妹への香典相場

兄弟姉妹の場合は、3万円~5万円が一般的です。

一人暮らしや結婚後など、それぞれの生活状況によって包む金額は変わります。あまり多い例ではありませんが、自分自身が20代で兄弟の葬儀が行われる場合であれば、1万円でも失礼にあたらないでしょう。

祖父母への香典相場

祖父母への香典相場は、1万円~3万円が目安です。

社会人であれば3万円前後を包む人が多く、学生や若い世代であれば1万円程度でも問題ありません。

同居していた祖父母の場合、香典を包まないケースもあれば、金額を上乗せして包むケースもあり、それぞれのご家庭の慣習や考え方で対応が異なります。

おじ・おば(叔父・叔母)への香典相場

おじ・おばの葬儀では、1万円~3万円が一般的ですが、

関係の深さによって判断が変わる傾向にあります。

甥・姪・いとこへの香典相場

甥や姪など、目下の親族の葬儀では、1万円程度を包むのが一般的です。

いとこの場合は、自分の年齢や付き合いの深さによって変わり、5,000円~1万円程度が目安です。

夫婦連名で出す場合の注意点

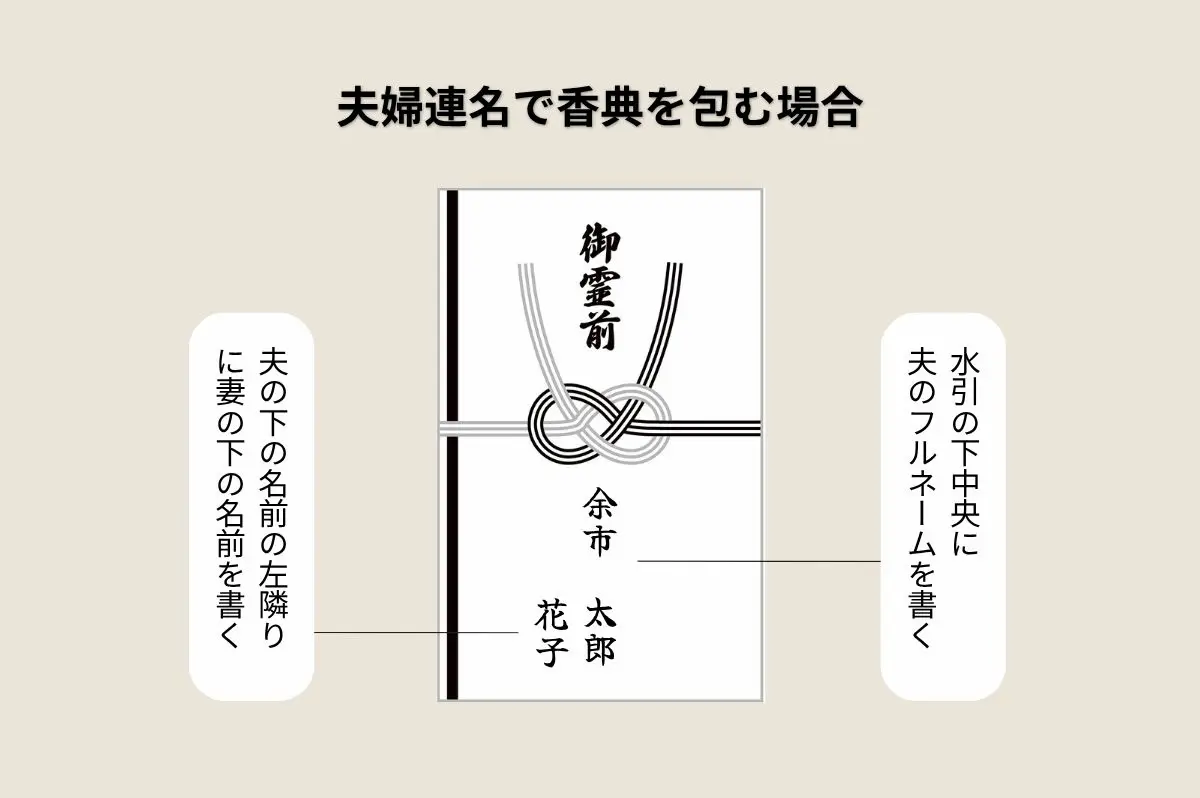

香典は家族単位で用意するのが一般的ですので、香典袋には世帯主の氏名のみを記入します。ただし、妻の親族の葬儀や、夫婦で親交が深かった方の葬儀等、夫婦連名として香典を用意するケースもあります。夫婦で連名にする場合も、金額の相場に変わりはありません。例えば、両親への香典は5~10万円が相場ですが、連名の場合も5~10万円が目安となります。連名だからといって、2倍の金額を包む必要はありません。

連名にする場合は、夫のフルネームを水引の下に書き、左隣に妻の下の名前を書くのが一般的なマナーです。

親族の葬儀で香典の金額に迷ったときの判断基準

親族の葬儀で香典を出す際、「相場はわかったけれど、具体的にいくらにすべきか分からない」という声は多く聞かれます。

香典の金額には、故人との関係の深さ・自分の年齢や立場・地域の慣習など、複数の要素が影響します。ここでは、判断に迷ったときのポイントをご紹介します。

- 故人との関係性と付き合いの深さで考える

- 年齢・立場・経済状況を考慮する

- 地域による違いを理解する

- 親族間の「足並み」をそろえる

- 相場より多い・少ない金額にする場合の注意点

- 迷ったときは年長者に相談を

①から順に詳しくご紹介します

① 故人との関係性と付き合いの深さで考える

香典は、故人との関係が近いほど高くなる傾向があります。

同じ「親族」でも、普段から交流があったかどうかで気持ちの伝わり方が変わるため、「どれだけ関わりがあったか」ということが、判断基準の一つになります。

② 年齢・立場・経済状況を考慮する

香典の金額は、自分の立場によっても変わります。

若年層であれば少額でも問題になりませんが、社会人としてある程度余裕のある収入を得ている年代では、相場の範囲内で多めに包む傾向にあります。

しかし、経済状況は年齢でひとくくりにできるものではないため、自分にとって無理のない範囲で誠意を示すことが、何よりのマナーとなります。

③ 地域による違いを理解する

香典の相場は地域によって異なるため、地元以外の場所で行われる葬儀に参列する際は、特に注意する必要があります。

相場から外れた金額を包んでしまうことを避けるためには、葬儀が行われる地域に住んでいる親戚や友人に連絡して、事前に確認することをおすすめします。

④ 親族間の「足並み」をそろえる

香典の金額で最もトラブルになりやすいのが、親族間の金額差です。

兄弟姉妹やいとこ同士で金額が大きく違うと、気まずい空気が生まれることもあります。

迷ったときは、事前に他の親族と相談して足並みをそろえるのが一番安全です。

金額が統一されていると、香典返しの準備もスムーズになります。

⑤ 相場より多い・少ない金額にする場合の注意点

相場より多い金額を包むときは、受け取る側が「気を遣う」と感じることがあります。

そのため、明確な理由がない場合は相場の範囲内にとどめるのが無難です。

逆に少なく包む場合も、喪主に迷惑をかけない範囲を意識することが大切になります。返礼品を辞退するなどして誠意を表すとよいでしょう。

⑥ 迷ったときは年長者に相談を

「どのくらいの金額が適切か分からない」「親族間で差が出そう」と感じたら、親族の年長者に相談するという方法もあります。

親族の中でも年長者の方からアドバイスをもらうことで、親族内のルールや地域の相場を知ることができるため、後から金額差で気まずくなるなどのリスクを軽減することができます。

香典は「正解の金額」が決まっているわけではありません。

大切なのは、相手に誠実に弔意を伝えることです。

形式よりも気持ちを重んじ、無理のない範囲で包むことが、親族としての思いやりにつながります。

香典のマナー|渡し方・表書き・タイミング

香典の金額が決まったら、次に気をつけたいのが渡し方やマナーです。

ここでは、香典袋の選び方から渡すタイミングまで、失礼のない対応のポイントを紹介します。

香典袋(不祝儀袋)の選び方

香典袋には宗旨・宗派ごとの違いがあります。

仏式では「御香奠」や「御霊前」、神式では「御玉串料」や「御榊料」、キリスト教では「御花料」等と書かれたものを選びます。

宗教がわからない場合は、「御霊前」が無難とされていますが、浄土真宗には適さないことを覚えておくとよいでしょう。

| 宗教 | 表書き | 宗派 |

|---|---|---|

| 仏教 | 御香奠・御香料 | 宗派問わず |

| 御霊前 | 浄土真宗以外 | |

| 御仏前 | 浄土真宗 | |

| 神道 | 御玉串料 | - |

| 御榊料 | - | |

| 御霊前 | - | |

| キリスト教 | 御花料・お花料 | 教派問わず |

| 御ミサ料 | カトリック | |

| 献花料 | プロテスタント | |

| 弔慰料 | プロテスタント | |

| 無宗教・宗派不明 | 御霊前 | 浄土真宗以外 |

| 御香奠 | すべての仏教宗派 |

※神道には宗派がないため、御玉串料・御榊料・御霊前のすべての表書きが使用可能です。

表書きと名前の書き方

香典袋の表書きは、毛筆(または筆ペン)を使い、薄墨で書くのが基本です。

名前はフルネームで、水引の下中央に記入します。

※㈱服部がサービスを提供している余市町では、薄墨ではなく、濃墨やサインペン等を使用することが一般的です。

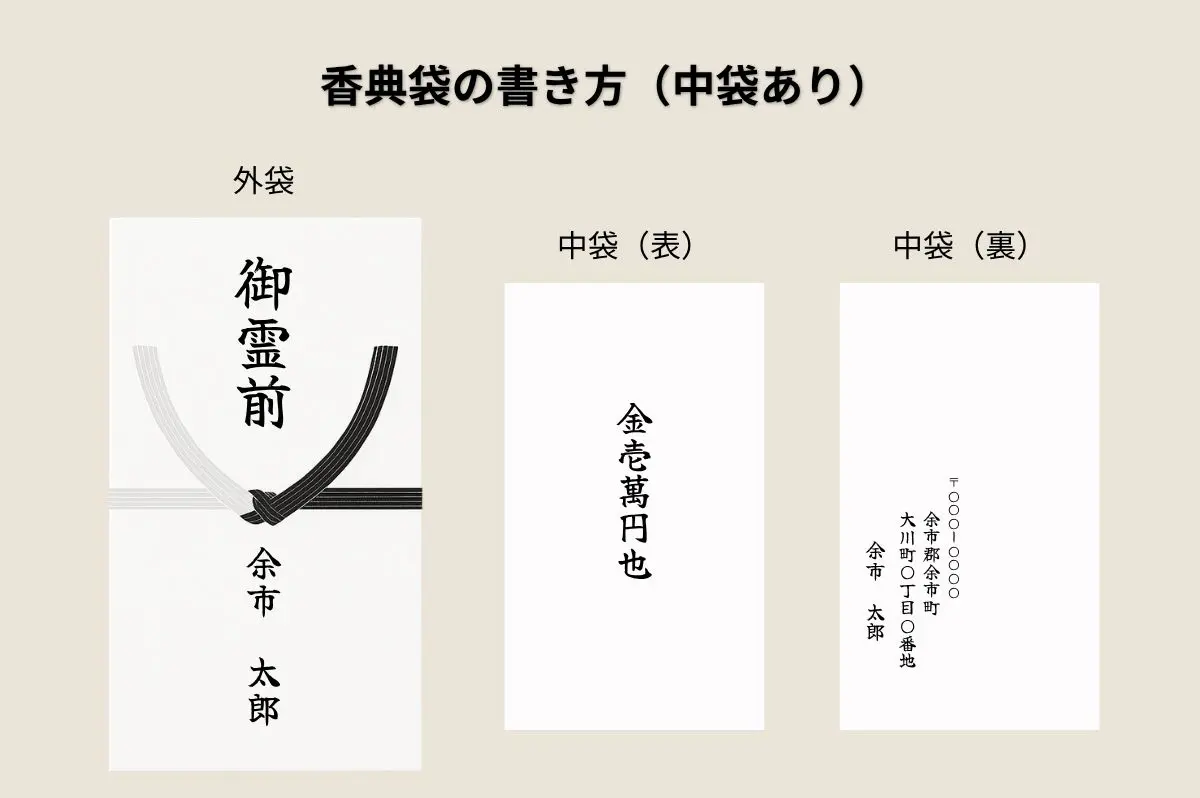

中袋ありの香典袋の記入例

中袋ありの香典袋を使用する際は、中袋表面の中央に金額を大字で記入し、中袋裏面に住所と氏名を記入します。

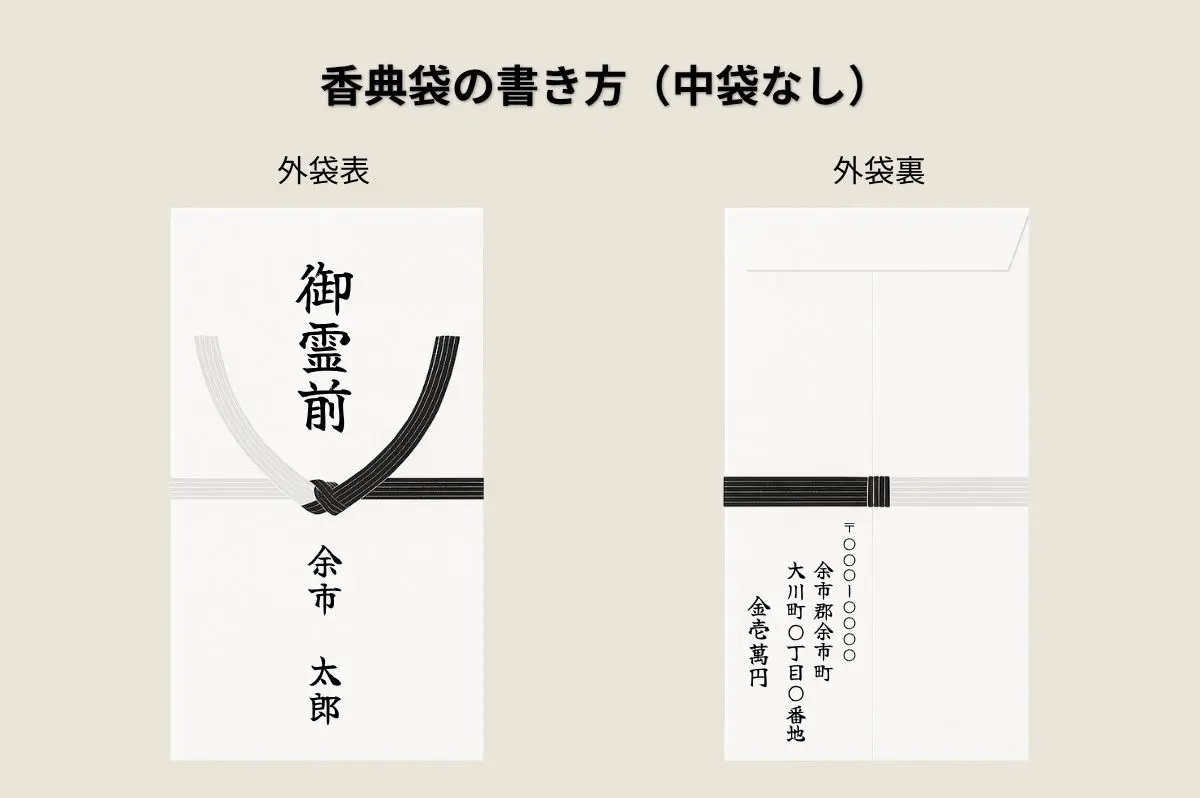

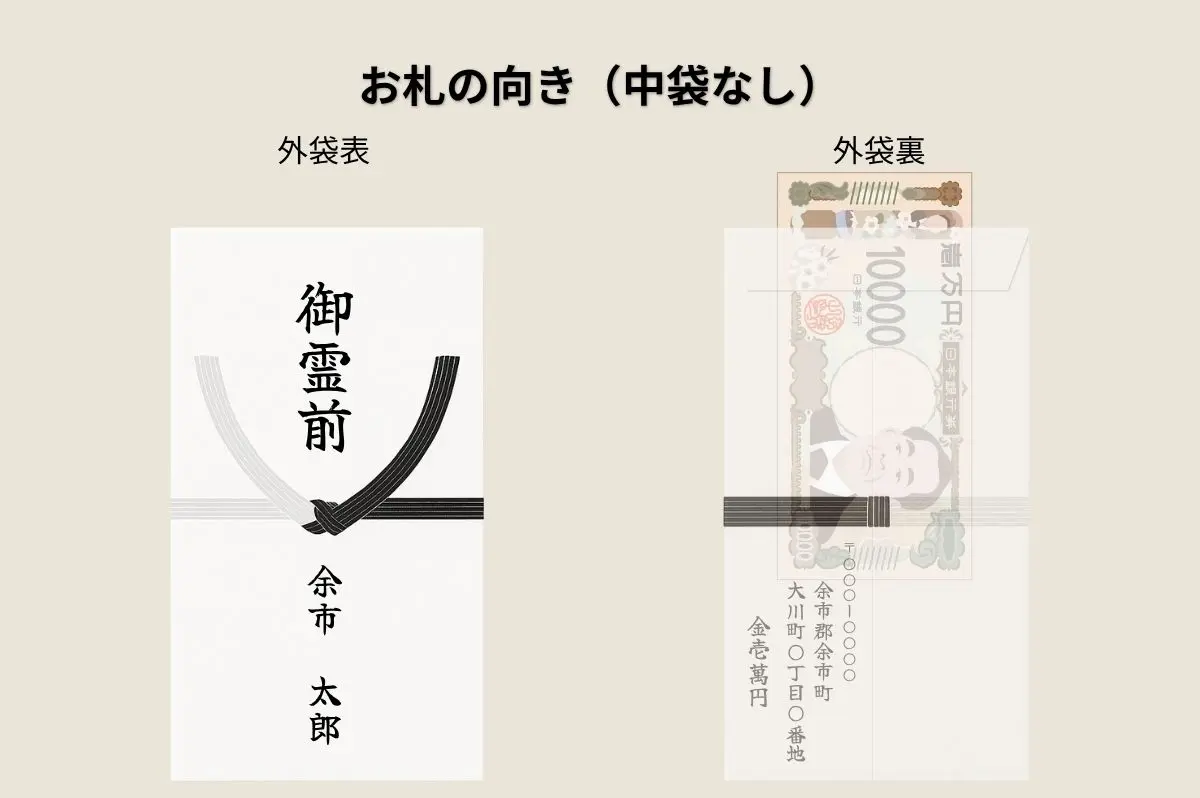

中袋なしの香典袋の記入例

中袋なしの香典袋を使用する際は、香典袋裏面の左下に、住所と金額を記入します。

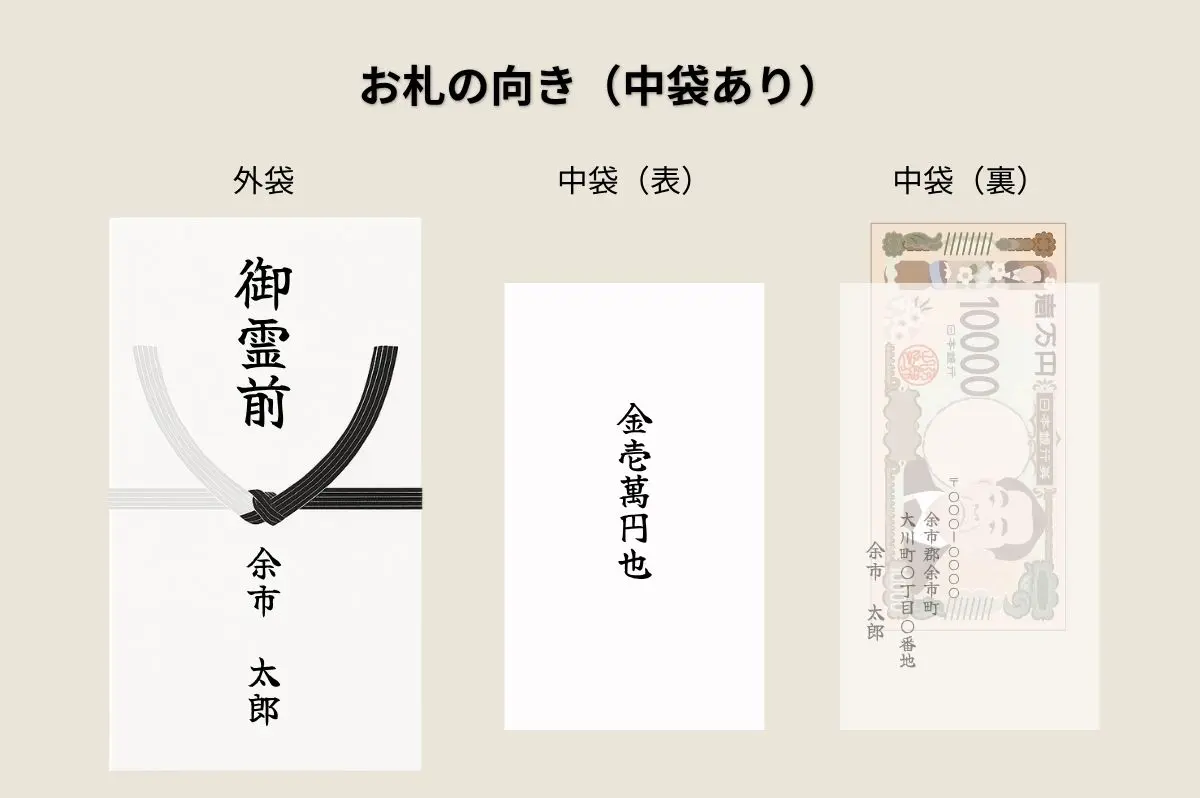

お札の入れ方と注意点

香典に入れるお札は、新札ではなく少し使用感のあるものを用意します。

新札を用いることで「前もって準備していた」と受け取られないようにするためです。

お札を香典袋に入れる際は、人物の顔を袋の裏側かつ下側に向けて入れます

金額は、偶数ではじまる金額(2万円・4万円等)を避け、奇数ではじまる金額(1万円・3万円等)を包むと良いとされています。

また、4と9の数字もマナー違反とされているため、9千円や9万円を包むことも避けましょう。

なお、お札の枚数も偶数は避けるべきとされています。

中袋ありの香典袋を使用する際のお札の向き

中袋の裏側に肖像画が描かれている面を向け、肖像画を下向きにして袋に入れます。

中袋なしの香典袋を使用する際のお札の向き

香典袋の裏側に肖像画が描かれている面を向け、肖像画を下向きにして袋に入れます。

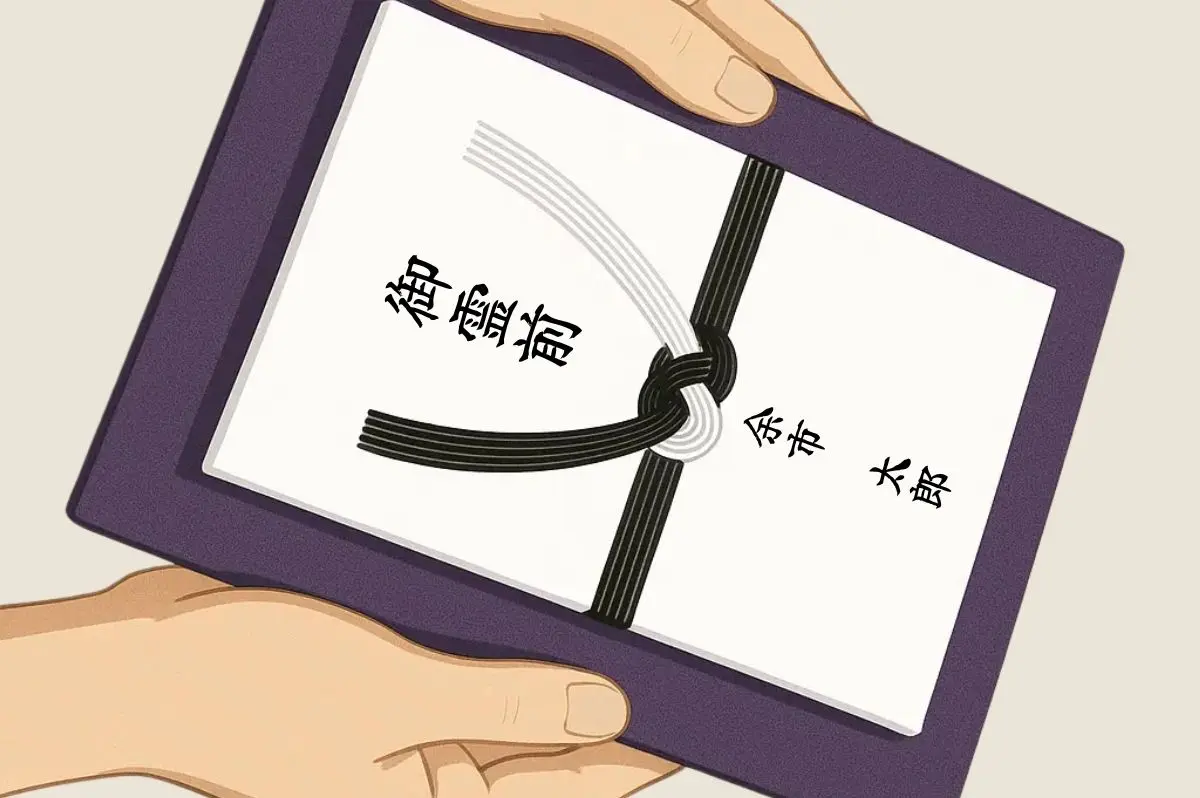

香典を渡すタイミング

香典を渡すのは、通夜または葬儀・告別式の受付時が一般的です。

小規模な家族葬では受付がないことも多いため、会場到着後に喪主や遺族に直接お渡しする場合もあります。

その際は、「このたびはご愁傷さまです」「心ばかりですがお納めください」といった一言を添えて、両手で差し出しましょう。

香典は袱紗に包んで持参し、渡す直前に袱紗から取り出します。袱紗の上に香典を置き、相手から文字が読める向きに正して渡しましょう。

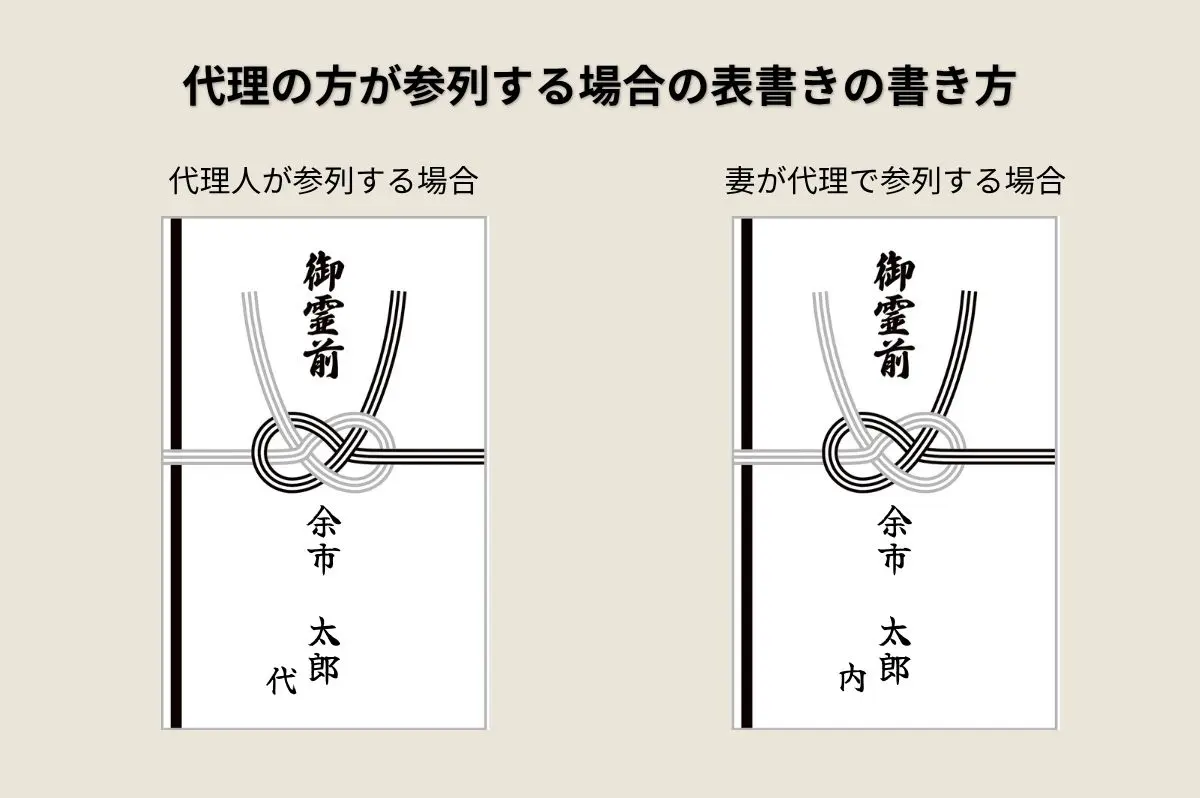

代理で参列する場合の香典

家族の代理で葬儀に参列する場合は、香典袋の名前欄に代表者の氏名を書き、下の名前の角に「代」と小さく添えます。妻が代理で参列する場合は、同じく代表者氏名の下の名前の角に「内」と書き添えましょう。

金額は欠席する本人と相談のうえで決めるのが基本です。

代理で渡す際も、自分の言葉で一言お悔やみを伝えると丁寧な印象になります。

香典を渡すときに避けたいNGマナー

香典を渡す際は、お悔やみの気持ちを込めて渡す必要があります。

下記のような扱い方はマナー違反となるため注意が必要です。

- 財布やポケットから直接取り出す

- 受付や喪主に片手で渡す

- 不安だからと新札を使う

これらはすべて相手に不快感を与えるおそれがある行為です。

香典は「心を込めて扱う」ことが何より大切。

ただ持参して渡すだけでなく丁寧に扱うことで、お悔やみの気持ちが伝わります。

次章では、香典を辞退された場合の対応について詳しく解説します。

香典を辞退された場合の対応

近年は、家族葬の増加にともない、「香典は辞退させていただきます」という案内を目にすることが増えました。

しかし、香典を辞退された場合に「本当に渡さなくていいのか」「別の形で弔意を伝えるべきか」と迷う方も少なくありません。

ここでは、香典辞退時の正しい対応と、気持ちを伝える代替方法を紹介します。

「香典辞退」は文字通り受け取ってよい

香典辞退の案内があった場合は、基本的に香典を渡さないのがマナーです。

辞退には「故人の遺志を尊重したい」「参列者に負担をかけたくない」といった遺族の思いが込められています。

たとえ故人や喪主と親しい間柄で、香典を渡すことで弔意を示したいという思いがあるとしても、葬家の気持ちを尊重することが最も丁寧な対応となります。

どうしても気持ちを伝えたい場合の代替方法

それでも何か形にして気持ちを伝えたい場合は、供花や供物を贈るという方法があります。

ただし、供花や供物は辞退されていないかどうかを確認してから手配しましょう。花を贈る際は、白を基調にした落ち着いたアレンジを選びます。

また、葬儀後に遺族の気持ちが落ち着いた頃合いを見て、「お線香」や「お供え菓子」を郵送するのもおすすめです。

親族としての心遣いを忘れずに

香典辞退があると「何も渡さないのは冷たいのでは」と感じる方もいますが、大切なのは金額ではなく、思いやりの伝え方です。

たとえば、弔電やお手紙で「お悔やみの気持ちをお伝えしたく、ご挨拶だけさせていただきます」と一言添えるだけでも、遺族の心に寄り添うことができます。

香典辞退のときに注意したいこと

はじめて「香典辞退」を伝えられた場合、「香典なしだなんて信じられない」と思う方も珍しくありません。

しかし、香典を辞退されている方に対して以下の対応をすることはマナー違反となるため注意が必要です。

- 香典辞退の旨を伝えられているのに香典を持参する

- 「気持ちだけでも」と無理に押し付ける

- 香典を渡せなかったことを後悔して繰り返し話題にする

これらの行動は遺族の意向を無視することになりかねません。

香典を辞退された場合は、静かに見守り、遺族の気持ちに寄り添う姿勢が何よりのマナーです。

親族の葬儀で香典以外にも気を配りたいマナー

香典の金額や渡し方がわかっても、親族としてのマナーはそれだけではありません。

親族の葬儀では、少人数だからこそ一人ひとりの立ち居振る舞いが印象に残ります。

ここでは、香典以外で気をつけたい供花や会食、服装などの基本マナーを紹介します。

供花・供物を贈るときのマナー

香典を辞退されている場合や、香典に加えて気持ちを伝えたい場合は、供花(きょうか)や供物(くもつ)を贈るのも良い方法です。

供花は葬儀を行う葬儀社を通じて手配することで、遺族の意向や式場の雰囲気に合わせた花を用意してもらえます。

花の種類は白や淡い色を中心として、派手すぎない落ち着いたアレンジを選ぶのが基本的なマナーです。

仏式葬儀に供物を贈る場合は、果物やお菓子など日持ちのするものを選び、「御霊前」や「お供」と記載したのしを添えます。

会食(通夜振る舞い・精進落とし)でのマナー

通夜や火葬後の会食は、遺族が参列に対する感謝の気持ちを伝える場です。

親族の葬儀では、気心が知れていることから気が緩みやすいだけでなく、一人ひとりの会話や態度が印象に残りやすいため注意が必要です。

食事の席では、故人の思い出を穏やかに語る程度にとどめ、故人と関係のない笑い話などの場違いな話題を出さないように配慮するとよいでしょう。

飲酒は控えめにし、進行や片付けを自然に手伝うと遺族に喜ばれます。

服装と身だしなみのポイント

親族の葬儀の服装は普通の葬儀同様に喪服を着用するのが一般的です。

男性はブラックスーツに黒いネクタイ、女性は黒のワンピースやアンサンブルを着用し、結婚指輪やシンプルなパール(一連のネックレスや一粒タイプのイヤリング)以外のアクセサリーは控えます。

子どもが参列する場合は、黒やグレーなどの落ち着いた色合いの服を選びましょう。

香典返しとの関係も理解しておこう

香典を包む側だけでなく、葬儀を行う遺族側としても気をつけたいのが「香典返し」の扱いです。

親族同士の場合は特に、お互いが気を遣いすぎて負担にならないよう、考え方を共有しておくことも大切です。

香典返しの基本は「半返し」または「三分の一返し」

香典返しとは、葬儀後に香典をいただいた方へ感謝の気持ちを込めてお返しをすることです。

金額の目安は、香典の半分程度(半返し)が基本で、3分の1~半分の範囲で考えるのが一般的です。

高額な香典をいただいた場合は、必ずしも半返しの必要はないとされていますが、地域の風習や親族間の取り決めを確認しておくと安心できます。

お返しの品はお茶や海苔、タオルなどの消耗品や、カタログギフトが選ばれています。

親族間の香典返しはどうする?

親族同士の場合、香典返しを省略するケースもあります。

たとえば両親・兄弟などの近しい関係では「お互いさま」という考え方をする場合もあり、香典返しを辞退することも珍しくありません。

ただし、一部の親族にだけ返す・返さないという差が出ると誤解を招くことがあるため、判断に迷った場合は親族の年長者等と相談して決めるという方法があります。

香典返しのタイミングと渡し方

香典返しは、葬儀後の忌明け後(四十九日法要終了後)に贈るのが一般的です。

ただし、北海道などの一部地域では、葬儀当日に「即日返し(当日返し)」として品物をお渡します。そのような地域では、基本的に前述した半返しは行いませんが、高額な香典をいただいた方には、後日改めて返礼品を送る場合もあります。

香典返しの相場早見表

| いただいた香典額 | 香典返しの目安 | 品物の例 |

| 3,000円~5,000円 | 1,000円~2,500円程度 | お茶・タオル・菓子 |

| 1万円 | 3,000円~5,000円程度 | カタログギフト・食品詰め合わせ |

| 3万円 | 1万円前後 | 上質なタオルセット・高級茶葉など |

| 5万円以上 | 2万円前後 | 高級カタログギフト・産地名品 |

香典返しの扱いは、地域性や家族の考え方によっても変わります。

大切なのは感謝の気持ちが伝わる形を選ぶことです。

前述の通り、香典返しはいただいた香典額の1/3~半額程度の品物を選ぶのが一般的ですが、高額な香典をいただいた場合は1/4~1/3ほどの品物で問題ないケースも多いため、関係性を考慮して品物を選ぶと良いでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 兄弟で香典を出すときは連名にしてもいい?

自立していない兄弟姉妹であれば、連名にして問題ありません。

ただし、4人以上で連名にする場合は、表書きに代表者の氏名を記載し、その左下に「他一同」と添えます。

白無地の別紙を用意して全員の名前と住所、香典額を記入し、香典袋に同封しましょう。

Q2. 香典に新札を使っても大丈夫?

香典に新札を使うのは避けたほうが良いとされています。

「前もって準備していた」と受け取られる可能性があるため、少し折り目のあるお札を使うのがマナーです。

もし新札しかない場合は、縦に折り目をつけてから包みましょう。

Q3. 家族葬で香典を渡す場合の注意点は?

家族葬では、遺族の意向で香典を辞退するケースもあります。

案内に「香典辞退」と記載されている場合は従うのがマナーです。

記載がない場合は、一般葬と同じように香典を包んで問題ありません。

Q4. 香典を郵送したいときはどうすればいい?

葬儀に参列できない場合は、現金書留で郵送することが可能です。

香典袋にお札を入れ、「ご霊前」「御香奠」など宗派に合わせた表書きを記載します。

一筆箋に「このたびはご愁傷さまでございます」などのお悔やみの言葉を添え、葬儀後1週間以内を目安に送りましょう。

Q5. マナー違反になる香典の金額はありますか?

香典の金額は、4や9などの忌み数を避けるのが一般的です。

1万円、3万円、5万円など、奇数ではじまる区切りの良い金額を包むとよいでしょう。

ただし、偶数(2万円など)でも問題ない地域もあります。

迷ったら、同地域の親族に確認しておくと安心です。

まとめ

- 親族の葬儀でも基本的に香典を包みますが、喪主・同居家族・「香典辞退」明示・親族合意があるなど、香典を出さないケースもあります。

- 親族の葬儀における香典額の相場:両親・義両親5~10万円/兄弟姉妹3~5万円/祖父母1~3万円/おじ・おば1~3万円/甥・姪・いとこ5千円~1万円(地域差あり)。

- 迷ったら「故人との関係 × 喪主との付き合い」で判断し、親族で足並みをそろえることを意識するとよいでしょう。

- 表書き・渡し方:宗教に合わせた表書きを用い、薄墨で記入します。新札は避け、奇数の金額が無難とされています。

- 香典辞退時:遺族が辞退したいという意向に従います。無理に香典を渡すことはマナー違反です。必要であれば供花・供物や手紙などで気持ちを伝えることも可能ですが、それらについても辞退の有無を確認しましょう。

- 香典返し:香典返しの目安は、香典額の1/3~1/2で、忌明け後に贈るのが基本(ただし地域により当日返しの場合あり)です。

㈱服部では、葬儀の事前相談を無料で承っております。北海道余市町の葬儀について、わからないことやご不安なことがございましたら、メールやお電話でお気軽にご相談ください。

▼㈱服部の斎場や特長についてはこちらをご覧ください。

▼①お名前 ②フリガナ ③ご住所をご入力のうえ「送信する」をクリックするだけで、資料をご請求いただけます。